Crónica: Ernesto Picco.

Audiovisual: Marcelo Argañaraz.

Ilustración: Antonio Castiñeira.

En blanco y negro

Musa Azar y Tomás Garbi aparecieron cuando el operativo ya estaba en pleno movimiento. Hasta allí nunca se había visto uno en su propia base. La primera hora y media del sábado 13 de noviembre de 1976 se había pasado entre tiros y corridas. Hasta entonces, que se alborotó de repente, la noche había transcurrido como sin horas, lenta y pastosa. Ahora ya todo estaba quieto otra vez. Pero lleno de gente. El portón y la pequeña puerta principal de la casona donde funcionaba la DIP estaban abiertos de par en par. La fachada del caserón refulgía con las luces azules de las sirenas de los patrulleros que se habían estacionado en el frente. La manzana estaba rodeada. En la vereda de la avenida Belgrano se mezclaban policías y militares. Camiones Unimog se habían apostado en los alrededores, entre murmullos y portazos. Todo el movimiento descomunal parecía ser hecho para llamar la atención a propósito.

Los vecinos que se levantaron de sus camas por el lío de la calle no se habrán animado a acercarse. Alguno habrá espiado con miedo desde la ventana de su casa.

Hacía dos años que allí los hombres de Musa Azar secuestraban y torturaban a estudiantes, sindicalistas y dirigentes políticos. Ya se había ventilado que algunos entraban y no se sabía más de ellos. Pero en Santiago la mayoría prefería no pensar en eso. Antes de esa noche, el que pasaba por la vereda de ese tramo de la Belgrano, entre Alsina y 3 de Febrero, seguía de largo con su rutina, indiferente a la casa de tortura. Pero entonces se armó allí afuera un lío inusual.

Musa estaba en su casa cuando lo alertó por radio el oficial Arias, que estaba de guardia en la mesa del frente de la DIP. Pero él ya sabía muy bien qué estaba pasando. Con Garbi seguían manejando el lugar, aun cuando las cosas habían cambiado mucho en los últimos siete meses, desde que los militares habían tomado el gobierno.

Musa había ascendido a subjefe de Policía, detrás del mayor Aldo Valenzuela, un militar gordo y sin mucho carácter. Se dividía entre la Jefatura y la DIP. En la casona de torturas de la Belgrano ya no estaban Marino y Nis, los matones que Juárez había puesto para hacer de dobles agentes, colaborando con Musa y espiándolo para contarle al gobernador todo lo que hacían. En noviembre de 1976 Juárez ya estaba prófugo en el exterior, mientras su esposa y sus principales colaboradores habían quedado presos en Santiago.

El juez Grand, que era juarista, había sido reemplazado por Arturo Liendo Roca, un funcionario cuarentón y lánguido, de aspecto despreocupado.

Musa y los suyos, para aquel momento, respondían a un solo jefe. Cuando decían El Jefe, con mayúsculas, hablaban de Virgilio Correa Aldana, el mandamás del Batallón 141. El hombre que encabezó el trabajo sucio el 24 de marzo, tomó el gobierno en Santiago y aguantó unas semanas a que llegara César Fermín Ochoa, el militar que mandaron desde Buenos Aires a gobernar.

Ochoa era un general retirado, de familia santiagueña, que era todo lo opuesto a Correa Aldana: vestía elegantemente de civil y cultivaba buenos modales con propios y extraños. Había llegado con pergaminos, porque tenía parte de su carrera militar hecha en Estados Unidos y Panamá. Musa no se llevaba bien con él. Por eso en Santiago, El Jefe para él y los suyos era Correa Aldana, aunque Ochoa estuviera por arriba. Aunque igual, el ex hombre de Juárez seguía informando por su cuenta a sus superiores de la SIDE en Buenos Aires todo lo que creía importante sobre lo que pasa en la provincia.

Con el tiempo, eso le iba a traer problemas.

Aquella madrugada del 13 de noviembre, cuando Musa y Garbi llegaron a la DIP, Correa Aldana los estaba esperando en la vereda, en medio del tumulto. Estaba como siempre: el uniforme arremangado, los codos huesudos y los ojos de rata, la boca en diagonal con el gesto de asco. A su lado estaba el juez Liendo Roca, muy relajado.

Se saludaron con un cabeceo discreto y entraron los cuatro juntos. Cruzaron la verja, abriéndose paso entre los oficiales. Se les pintaron violáceas las ropas, las cabezas y las manos con las luces de las sirenas. Atravesaron el jardín del frente, antes de la casona y subieron la escalerita corta que llevaba a la puerta principal.

Cuando pasaron el umbral perdieron el color de las sirenas. Se les volvieron más pesadas las sombras bajo la luz mortecina del interior de la DIP. Sus pasos de zapatos y botas, que afuera no se escuchaban, ahora retumbaban en el pasillo. Adentro estaba lleno de gente, igual que afuera. El aire estaba muy pesado.

Los cuatro pasaron juntos el límite que marcaba la mesa de la guardia y enfilaron hacia el pasillo que daba a las oficinas y habitaciones del fondo. En un costado estaba sentado Ramiro López, el joven ladero de Garbi en los secuestros y torturas. Ahora parecía él un detenido: lo custodiaba un oficial. Musa le clavó la mirada mientras seguía de largo. No se dijeron nada. Ramiro López era el más joven de su pequeño grupo de hombres de confianza. El más leal y el que iba al frente en todos los operativos. Y esa noche lo iba a marcar para siempre.

Musa, Garbi, Correa Aldana y Liendo Roca atravesaron juntos toda la casa hasta el fondo. Al llegar al patio se encontraron con una lona en el suelo cubriendo un cuerpo que se dibuja en un bulto inmóvil:

_Ahí está el rusito_ le dijo el policía que cuidaba el muerto.

Musa ya sabía.

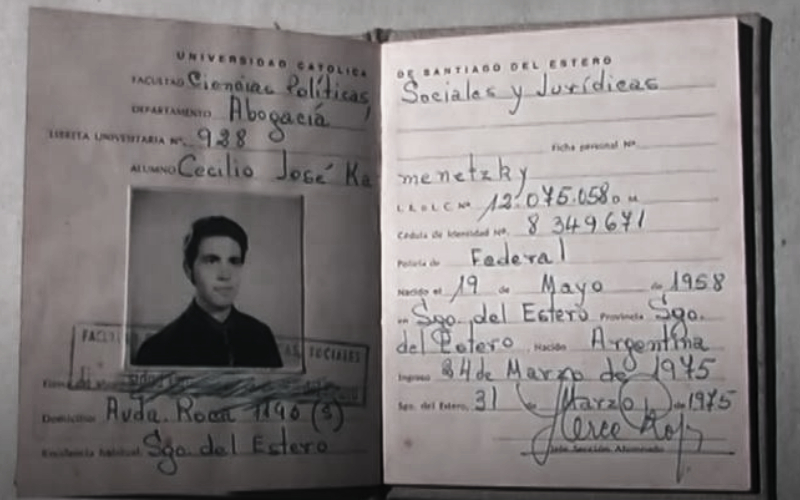

El rusito era Cecilio Kamenetzky.

Secándose en el piso de la DIP, el cadáver de Kamenetzky empezaba a volverse un problema para los militares sin que ellos lo supieran todavía. Iba a ser uno de los tres únicos muertos que entregarían, entre más de cien que iban desaparecer en la provincia. Años después, el cuerpo sin vida de Kamenetzky logrará que se confirmen los crímenes de la dictadura en Santiago y abrirá el camino a las primeras condenas firmes a los responsables. Pero en aquel preciso momento, en la noche del 13 de noviembre de 1976, eso era inconcebible.

Musa y los suyos no pensaban en eso. Estaban en ventaja y no podrían sospechar un final así ni en el peor de los casos. Hacía apenas cuatro meses un grupo de tareas de la policía de Buenos Aires había encontrado a Mario Roberto Santucho en un departamento en Villa Martelli y lo había matado a balazos. Los que quedaron de la cúpula del PRT se escaparon del país. A fines de 1976, los pocos que quedaban del partido y los grupos armados estaban detenidos, replegados o desorientados.

Liendo Roca dejó por un momento en cónclave alrededor del cadáver, y volvió sobre el umbral del patio. Se arrimó a una de las habitaciones donde tenían a los detenidos. Afuera ladraban perros nerviosos.

El juez le pidió al policía que custodia la puerta que se hiciera a un lado. Estiró la mano y la abrió apenas.

Asomó el rostro blanco y flaco, con el cabello peinado hacia atrás y las entradas filosas dibujándose en la sien. Logró ver en el interior de la habitación en penumbras a dos chicos jóvenes y un niño, que se sobresaltaron con el haz de luz que entró por el resquicio:

_Tranquilos, muchachos_ les dijo el juez con la sonrisa helada _Tranquilos que no es con ustedes la cosa.

Entones se tomó un instante más observándolos, luego se dio vuelta y cerró la puerta. Volvió con el cuerpo de Kamenetzky y con los demás. Los tres chicos, atados, quedaron otra vez en la oscuridad.

*

A principios de 1976, antes del golpe militar, en Santiago ya era público y se sabía que el gobierno de Juárez usaba la violencia ilegal y que secuestraba personas. Que sus hombres atracaban casas y torturaban en los centros de detención en plena democracia. Se había ventilado todo después del motín del 17 de julio del año anterior, cuando los estudiantes presos se enfrentaron a los guardias en el Penal de Varones. Junto con Ruli Figueroa, el Tigre López y aquel pequeño grupo de presos, ese día lograron que en los medios, en la Legislatura y en las calles se hablara de lo que estaba pasando. Pero eso no detuvo a los hombres de Musa, que siguieron con el espionaje y los secuestros.

En diciembre del 75 resonó la desaparición del concejal de Clodomira Emilio Chongo Abdala. Un mes antes la policía de Musa ya había secuestrado y desaparecieron a dos personas menos conocidas: Mario Báez y Ana María Mrad de Medina, que militaban en Montoneros. Aunque todavía la palabra desaparecidos no significaba todo lo que va a significar con el tiempo, mientras languidecía la democracia en sus últimos meses, ya desaparecía gente en Santiago.

El 16 de febrero de 1976 ocurrió algo que fue difícil ignorar. Esa mañana apareció en el diario El Liberal una solicitada que tenía por título solamente un nombre en mayúsculas, que ocupaba todo el ancho del recuadro: FÉLIX DANIEL LÓPEZ. A continuación, un breve texto que decía: «Los que nos consideramos respetuosos de la Ley y el manejo responsable de la misma, hoy nos sentimos lesionados, desesperados ante el hecho de la desaparición del hijo de nuestro amigo Sebastián López». Si después del motín de julio se había hablado por primera vez de detenciones ilegales y torturas, aquí se hablaba ya públicamente de la desaparición de un estudiante. La solicitada continuaba con el relato del calvario del padre. Decía: «Lo insólito es que ha golpeado las puertas de todas las autoridades que se ocupan de estos casos y en todas partes le han dicho aquí no sabemos nada. Este hogar donde una madre llora por la ausencia de su hijo y un padre convaleciente de un reciente problema de salud, que lucha con su propio dolor y corre todo el día en busca de una noticia, nos llena de angustia y desesperación».

Nada más. La solicitada terminaba ahí. Debajo del texto, una decena de firmas. Hombres y mujeres de clase media, sin apellidos notables. No era una información ni un reclamo.

Era una declaración de impotencia.

El hijo de Sebastián López se llamaba Félix Daniel López Saracco. El negrito López, le decían. Había cumplido dieciocho años el 11 de octubre del 75 y estudiaba abogacía en la Universidad Católica. Ya estaba en la mira de los represores desde hacía unos meses. A mediados de julio del 75, Mañu González había recibido una nota en su despacho que decía: «Señor Jefe de Policía, como buen ciudadano es mi deber informarle que como vecino de la plaza Independencia veo con frecuencia un grupo de jóvenes que se reúnen contando entre 3 o 4 personas, que en una vez que pasé al lado de ellos estaban leyendo la “estrella roja”. Para mayor dato, los mismos se reúnen por las tardes como a las 7 horas. En la espera de haber sido útil, saludo atte».

Estrella Roja era la revista de difusión y propaganda del Ejército Revolucionario del Pueblo, que se publicaba desde 1971. Esa y El Combatiente, órgano del Partido Revolucionario de los Trabajadores, circulaban clandestinamente en Santiago. La nota que recibió el Mañu González, escrita a mano sobre una hoja rayada de carpeta, llevaba como firma la letra R. Nunca se supo quién la había mandado, pero se conservó en los archivos policiales. Aquel escueto mensaje anónimo alcanzó para que el jefe de la policía juarista mandara a sus hombres a la plaza.

En los días siguientes, detuvieron a veintiún estudiantes en la zona. Dieciséis eran menores de edad: tenían entre catorce y diecisiete años. Uno de ellos fue Félix Daniel López Saracco.

Durante los días que tuvieron presos a los estudiantes, la policía allanó sus casas. Rompieron puertas, muebles y papeles. Se llevaron sus cosas. En la de Félix Daniel encontraron libros que la policía se llevó porque decían que “eran libros marxistas”.

El juez Grand, que estaba ya en sus últimos días, los imputó por asociación ilícita pero los liberó porque eran menores. Les dijo que se cuidaran. Lo que saliendo de aquella boca era más una amenaza que un consejo.

Seis meses más tarde, la noche del 7 de febrero, Félix Daniel salió de su casa en Irigoyen y Alvear para comprar cigarrillos en la esquina. Ahí lo sorprendió un patrullero del que bajaron dos policías. Lo arrastraron adentro del auto y se lo llevaron.

Después de aquella noche de febrero del 76, la próxima noticia de Félix Daniel López Saracco llegará recién en 2017, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense confirme que son suyos unos huesos encontrados en la fosa tucumana de Pozo de Vargas. Cuando los amigos del padre publicaron la solicitada en El Liberal no imaginaron que se iban a morir sin saber nada del chico, que permanecerá cuarenta y un años desaparecido. Para cuando lo encuentren, de los suyos solo va a quedar un hermano mayor, que va a recibir los restos en una pequeña urna que llevará al cementerio. En una escuela de La Banda van a pintar un mural con su cara.

En los últimos días previos al golpe, siguieron los secuestros y desapariciones

El sábado 13 de marzo los hombres de Musa entraron en la casa de Emilio Ibarra, un joven empleado de Vialidad que vivía en La Banda. Frente a su madre, lo golpearon contra un árbol en la vereda y se lo llevaron.

Esa misma noche, en la plaza Sarmiento, Ramiro López y un grupo de policías se llevaron a Luis Alejandro Lescano, un abogado y militante radical de 63 años que defendía presos políticos. Llevaba varios meses visitando en el Penal de Varones a Luis Garay. Y en el de Mujeres visitaba a Cristina Torres.

Igual que a López Saracco, a lo que quede de Ibarra y de Lescano lo van a encontrar cuarenta años después en la misma fosa común de Pozo de Vargas, en Tucumán. A los familiares les van a devolver apenas algunos pocos huesos.

*

Cinco días después de los secuestros de Ibarra y Lescano comenzó un operativo diferente. Fue un movimiento conjunto entre policías y militares, que comandaron Tomás Garbi y el teniente Jorge D’Amico, aquel militar menudo y severo, de apenas veintiséis años, que había llegado hacía unos meses desde Buenos Aires para ponerse a las órdenes de Correa Aldana en el Batallón 141. Garbi, D’Amico y sus hombres hicieron un recorrido voraz, en busca de militantes del PRT y el ERP. El detalle de lo que ocurrió en esos días recién se conocerá públicamente en un informe policial, que sacará a luz la Fiscalía Federal durante el Juicio de la Megacausa III en 2018. Fiscalía también dirá que aquel operativo fue uno de los primeros en donde podía verse a D’Amico saliendo del Batallón, yendo él mismo en persona a buscar a sus objetivos junto con la policía.

Claramente, algo estaba cambiando por esos días en la relación entre militares y policías.

A las dos de la mañana del jueves 18 de marzo de 1976, el grupo que comandaban Garbi y D’Amico entró a la fuerza en una casa del barrio 8 de Abril, donde dormía Juan Plácido Vázquez. Buscaban a su primo, Carmen Santiago Bustos, que vivía en una habitación que estaba del otro lado del patio, dentro de la misma propiedad. Después de golpear a Vázquez hasta inutilizarlo, fueron hasta el fondo, donde estaba Bustos. Lo sacaron a las patadas, revisaron la habitación y encontraron revistas, volantes y material de propaganda del PRT. Se los llevaron a los dos.

Esa misma noche, después de torturarlos e interrogarlos en la DIP, Garbi y D’Amico obtuvieron otro nombre: Belindo Álvarez. Aparentemente – eso creían ellos – Álvarez era un hombre clave. Y fueron por él.

A Belindo Álvarez algunos le decían Beli. Otros le decían “Batería” Álvarez, porque era dueño de un taller y fábrica de baterías que estaba en calle Mendoza al 400, pasando la avenida Roca, donde terminaba el centro de la ciudad. Hacía un tiempo que trabajaban ahí Plácido Vázquez y Carmen Santiago Bustos, que eran dos obreros que vivían de eso y de algunas otras changas que hacían ocasionalmente. A la vuelta, doblando por Olaechea, estaba la casa donde vivía Belindo, frente al Parque Aguirre. En la noche del 19 de marzo de 1976, D’Amico rompió el portón de esa casa, Garbi pegó unos gritos, y entraron con su tropa.

Esa noche había aflojado uno de los últimos calores del verano y había caído una llovizna tibia un rato antes. Se olía la tierra mojada del parque mientras redoblaban las botas y reventaban los portazos en la casa de Belindo. Entraron treinta hombres. En la vereda se estacionaron patrulleros y un camión militar. Adentro encontraron a la esposa de Belindo, María Rosa Ruiz, y a sus dos hijos pequeños. También a Mercedes Ruiz, la hermana de María Rosa y a Oscar, su esposo. Vivían todos juntos en esa casa que era de la madre de las hermanas Ruiz. Pero Belindo ya no estaba ahí. Se había fugado minutos antes por la parte de atrás, corriendo una malla de alambre.

Los policías y militares revolvieron habitaciones, muebles, y rincones durante cuarenta minutos. Encontraron y se llevaron con ellos el documento de identidad de Belindo. Al salir de la casa, dieron la vuelta en la esquina de Mendoza y fueron hasta el taller de baterías. Rompieron la puerta y entraron a lo bruto, como entraban en todos lados. Belindo tampoco estaba ahí. Dieron vuelta el lugar y estuvieron allí hasta un rato antes de las cuatro de la mañana. Salieron llevándose herramientas, cajas con papeles, soldadores y algunas baterías de las que se fabricaban ahí, que pensaron que les podían servir para las picanas.

La retirada fue ruidosa. Y cuando se subió el último oficial al último auto, cuando sonó el último portazo y el último gruñido de un motor para que la tropa se terminara de perder en la oscuridad del parque, a la noche la planchó un silencio de pasmo.

La familia había quedado paralizada.

La casa rota.

El negocio roto.

Sin noticias de Belindo.

No se llevaron a nadie.

Pero dos días después, el 22 marzo, una patrulla secuestró a María Rosa mientras caminaba en plena calle Avellaneda, en el centro de Santiago. Alguien avisó a la familia y fue Oscar, el cuñado, el que se animó a ir hasta la DIP a preguntar por ella. Allí lo recibió Musa Azar, sereno y áspero:

_Ella está aquí. Está con nosotros_ le respondió el jefe de la DIP con una naturalidad horrible _Pero hasta que no aparezca el marido o no nos diga ella donde está, no la vamos a dejar ir.

Cuarenta años después, María Rosa Ruiz de Álvarez declarará en el juicio por la Megacausa III. Allí dirá que Musa Azar y Jorge D’Amico la interrogaron a los golpes en una sala oscura de la DIP. Que le preguntaban dónde estaba Belindo. Le preguntaban quiénes iban a su casa. Ella dirá en el juicio que la tuvieron así casi dos semanas, entre la DIP y el Penal de Mujeres. Que cuando la soltaron la subieron a un taxi en estado de estupor y que así llegó, sola, hasta su casa en la Olaechea. Ahí le pidió a su hermana que la ayudara a bañarse. Le dijo que necesitaba limpiarse las heridas y sacarse el olor de los lugares donde había estado. Dirá en el juicio que de Belindo no supo nada los días que estuvo secuestrada. Ni esos días, ni nunca más.

En aquellas noches pesadas de marzo del 76, Musa y D’Amico arrancaron otro nombre durante los interrogatorios: Julio César Salomón.

Lito. Así le decían en su casa

En el informe policial de marzo del 76 escribieron que lograron sacar su nombre como resultado de los interrogatorios de esos días. No se sabe si se lo sacaron a María Rosa. No se sabe si a Plácido Vázquez o a su primo Carmen Santiago Bustos. O si lo habían encontrado a Belindo y fue él quien habló. De hecho jamás se supo si pudo escaparse o si lo atraparon. Lo único cierto es que no apareció más y a su esposa la soltaron. Y en el entorno asumieron que finalmente Belindo cayó en la DIP.

Lito Salomón tenía diecinueve años y estudiaba bellas artes en la Escuela Juan Yaparí.

La casa de su familia daba a la acequia de la avenida Aguirre, en el oeste de la ciudad. En una vereda de árboles de tronco grueso y follaje pesado. La madrugada del 24 de marzo estaba completamente a oscuras. Todo apagado. Todo quieto. En la puerta había estacionado un camión con el que Moisés Salomón, el padre de Lito, hacía fletes interprovinciales. La familia se mantenía de la plata que se ganaba con esos viajes.

Moisés dormía adentro de la casa, en la habitación más grande, pegoteado en la humedad de esa noche y quizás soñando con el otro camión que quería comprarse, para el que ya casi terminaba de ahorrar la plata que le hacía falta. En la misma cama dormía Lorenza, su esposa, que se dedicaba a cocinar, lavar y planchar en aquella casa humilde pero grande. Con ellos dormía un bebé de nueve meses que era de una familia amiga que no podía tenerlo, y que el matrimonio se había ofrecido a cuidar.

En otra habitación dormía Sara, la hija mayor, que era empleada en Anses.

En otra más dormía Lito. Y junto con él Rubén, su hermano de quince.

En una piecita del fondo estaba una chica que había llegado a la casa esa misma semana: había tocado la puerta diciendo que venía del interior, que no tenía dinero ni a donde ir, y que se ofrecía para trabajar de empleada doméstica. Lorenza no la necesitaba, pero los Salomón tenían una especie de solidaridad compulsiva difícil de manejar. Tal como habían tomado al bebé de la familia amiga, Lorenza le abrió a la chica las puertas de su casa y la puso a trabajar con ella para alivianar las tareas del día a día.

La madrugada del 24, en la piecita del fondo, la chica no dormía.

En ese mismo momento, en Buenos Aires, los militares se desplegaban para tomar el gobierno. En las provincias empezarían los movimientos coordinados pocas horas después. En la casa de los Salomón, al borde oeste de capital santiagueña, dormían en paz. Hasta que una leve vibración en la calle anticipó el desastre que estaba por ocurrir en la casa familiar.

El crujido de la mugre del suelo bajo las ruedas de los autos que llegaron.

Las botas.

El hormigueo humano desplegándose a la vuelta.

De pronto, el interior de la casa de los Salomón se iluminó anormalmente con un rayo azul que entró por las ventanas y dibujó las sombras largas de los muebles y los cuerpos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la puerta de entrada reventó. Y mientras unos hombres entraban atolondrados en tropel por el frente, otros zapateaban en el techo. Habían rodeado la manzana y estaban entrando también desde las casas de los vecinos.

Tomas Garbi, que dirigía el operativo desde afuera, contará después que eran más de cincuenta hombres, entre gente de la DIP, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría Quinta.

Entraron a cada pieza y sacaron a cada uno de los Salomón.

Habían arrastrado a toda la familia hasta el comedor, en ropa de cama. Despeinados y desorientados. Ahí se encontraron el padre, la madre y los hijos, encandilados por la luz de los reflectores con los que la policía iluminaba la casa desde afuera. No entendían nada. Allí estaba Moisés. Estaba Lorenza con el bebé. Estaba Sara y estaba Rubén. Dos oficiales detrás de cada uno. Demoraron un instante en darse cuenta de que faltaba el hijo mayor, hasta que lo vieron pasar de largo en calzoncillos y esposado con los brazos en la espalda. A Lito lo hacía avanzar un policía a los empellones: con una mano lo tenía por la cadena de las esposas y con la otra le zamarreaba la melena. Al ver la escena, el padre quiso gritar el nombre de su hijo, pero con el primer movimiento, uno de los policías que lo vigilaba le dio un culatazo en la nuca y Moisés cayó de rodillas.

A Lito lo sacaron derecho a la vereda y lo pusieron en la caja de un rastrojero. Detrás de él salió el resto de la familia. Los subieron las patrullas y abandonaron el lugar. Mientras se alejaban de la casa vieron militares merodeando el barrio. Lito fue a parar a la DIP. Y su familia a la Comisaría Quinta.

A Lorenza, la madre, la liberaron a la mañana siguiente junto al bebé. A Moisés, Sara y Rubén los pasaron dos días después a la Escuela de Policía. Y tres días más tarde los liberaron. Antes, les obligaron a firmar un papel en el que aseguraban que habían visto a Lito fugarse. Lo cierto es que después de que lo sacaron de la casa y lo metieron a la caja del rastrojero, no lo vieron nunca más.

Lito desapareció. Igual que en esos días desaparecieron también Carmen Santiago Bustos y Belindo Álvarez.

¿Pero qué tenían en común un estudiante de bellas artes y dos obreros sin escuela, que trabajaban en una fábrica de baterías? Muchos años después, tomando un largo café con Ruli Figueroa y hablando de otras personas de esos años, nos contará: «Ulises parece que tenía una relación con Belindo Álvarez, el de la fábrica de baterías. Había gente que se juntaba ahí con él». Leyendo las desgrabaciones de los juicios, encontraremos varios testigos que decían haberlo visto a Ulises en la fábrica de Belindo.

Ulises era el Paraguayo. Aquel viajero extraño que vino por el Chaco hasta los montes tucumanos y de ahí pasó un tiempo en Clodomira antes de instalarse en Santiago. Musa también nos hablará de él, en el living de su casa, y lo va a definir como «un petiso muy peligroso», que según él era jefe de una célula del ERP que integraban Cecilio Kamenetzky, Mario Giribaldi y el propio Lito Salomón. Sobre el Paraguayo, Ruli también nos va a decir que era el hombre que habían mandado desde la conducción nacional del partido para ayudarlos a vincularse con gente más humilde. Ruli lo dirá así: «Entre nosotros predominaban los sectores del estudiantado, gente muy de clase media. Nos faltaba más llegada al pueblo y él nos podía ayudar con eso».

Quizás, las revistas y volantes que encontraron en la casa del obrero Carmen Santiago Bustos, tenían que ver con eso. Quizás por eso, después de interrogarlos surgió el nombre de Lito Salomón.

En esa época nadie sabía – tampoco se confirmó más tarde – que Lito tuviera relación con Álvarez y Bustos. Pero sí era pública y conocida su amistad con Cecilio Kamenetzky. Tenían casi la misma edad y también eran amigas sus hermanas, Sara Salomón y Adela Kamenetzky. Los cuatro salían juntos. Iban a fiestas y guitarreadas. Pero Cecilio y Lito mantenían en secreto su actividad política. En 2012, durante una entrevista con estudiantes de una escuela secundaria, Adela dirá que recién se enteró de la militancia de su hermano después de escuchar los testimonios del juicio por su asesinato en 2010.

Adela recordará que alguna vez llegó a su casa familiar un ejemplar de la revista Estrella Roja y que muy preocupada le preguntó a Cecilio qué era eso:

_Mientras menos sepas, mejor_ le contestó él.

A Cecilio lo detuvieron en agosto de 1976, cinco meses después que a Lito. Y en noviembre, Adela se enteró de la muerte de su hermano. Pero mientras la policía entregó el cuerpo de Kamenetzky después de que lo mataron en la DIP, de Lito Salomón no dijeron nada, nunca más.

A Lito Salomón, Adela lo admiraba profundamente. No lo llamaba por el apodo familiar. Lo llamaba por su nombre: Julio o Julio César. Despúes de su desaparición le escribió una poesía, con cierto deslumbramiento adolescente: «Te vi y un sol iluminó la tarde / dorados la piel y el pelo / los ojos claros / un derroche de color en tu rostro / cuerpo menudo, musculoso y ágil / así te recuerdo Julio, tan amigo de mi hermano / Y por sobre todas las cosas / ese fuego en tus ideas / expresadas con pasión y palabras precisas, filosas, seguras / Tu cuerpo todo era una llama en expansión».

El último que vio vivo a Lito Salomón fue Juan Plácido Vázquez.

En 2018 el primo de Carmen Santiago Bustos, que aparentemente sabía tan poco como Sara Salomón y Adela Kamenetzky, va a declarar en el juicio de la Megacausa III. Dirá que lo largaron varias semanas después de su detención en marzo del 76. Va a decir, frente al tribunal del Juzgado Federal, que mientras estuvo en la DIP y lo torturaron, un día lo sacaron de la sala y lo llevaron a la oficina de Musa Azar. Que ahí Musa estaba con un chico joven y le preguntó si sabía quién era. A pesar de que el chico estaba golpeado y ensangrentado, Vázquez reconoció el cuerpo menudo y musculoso, el pelo castaño y los ojos claros. Era Lito Salomón. Declarará en el juicio que después lo pusieron en una habitación al lado del baño, donde torturaban a Lito. Que escuchó durante cinco o seis noches cómo lo golpeaban y lo ahogaban en la bañera. Que cada noche se escuchaba como iba perdiendo fuerza. Cómo se iba quedando callado. Que la última noche lo llevaron y después no se escuchó nada más.

En el mismo juicio declararán varios policías rasos que estuvieron en el operativo en la casa de los Salomón. Dirán que la orden de la captura de Lito la había dado Musa Azar. Que la indicación era buscar armas, uniformes o bibliografía. Y que a la chica que había ido a pedir trabajo como empleada doméstica la habían infiltrado ellos, para espiar y conocer los movimientos de la casa antes del operativo.

En el juicio le van a preguntar a Musa Azar si conocía a Lito Salomón y a Belindo Álvarez. Musa va a contestar que sí. Y a los gritos va exigir – como si el tiempo no hubiera pasado – que averigüen si pertenecían a una organización terrorista.

Sara Salomón, la hermana de Lito, también va a declarar ahí mismo.

Dirá que el 29 de marzo de 1976, cuando volvieron a la casa de avenida Aguirre después de la detención, encontraron todo destrozado. Que encima les habían robado la plata que venían ahorrando para comprar el segundo camión. Que empezaron a buscar a Lito y fueron al Batallón a hablar con Correa Aldana. Y que Correa Aldana no les dijo nada. Que los cuatro años siguientes presentaron habeas corpus en la justicia, pero no tuvieron respuesta.

Dirá Sara en el juicio que nunca más lo vieron a Lito.

Contará que en 1984, apenas volvió la democracia, su papá recibió un anónimo diciéndole que a Lito lo habían matado y que sus restos estaban en Puerta Chiquita, en un paraje setenta kilómetros al este de la ciudad, camino a Catamarca. Contará que inmediatamente hicieron la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que había empezado a investigar las desapariciones de los años recientes. Y que descubrieron un antecedente impresionante: había en la Justicia un expediente de septiembre de 1976, donde constaba que un lugareño había denunciado a la policía el hallazgo de tres cadáveres quemados en Puerta Chiquita. Que ese año había ido un médico forense al lugar, había hecho la autopsia, y había corroborado que se trataba de los cuerpos de tres hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. Que ahí nomás, de la policía dieron orden de mandar a enterrar los cuerpos de vuelta en el mismo lugar. Sara contará en el juicio que en 1984, después de descubrir eso, la Comisión de Derechos Humanos hizo enviar una misión a buscar los restos. Cavaron en el sitio indicado y encontraron lo que quedaba: falanges, costillas y vértebras. Los pusieron en una caja de galletas y los llevaron a la morgue. Los dejaron ahí a la espera de que los examinaran, pero al día siguiente la caja desapareció y se paralizó la investigación. También desapareció el expediente original. De Lito Salomón, Carmen Santiago Bustos y Belindo Álvarez no se supo más nada.

*

José Alfredo Martínez de Hoz era un abogado y economista de abolengo. Venido de una familia de terratenientes, con herencia novelesca. El primer Martínez de Hoz había llegado al Río de la Plata a fines del siglo XVIII traficando esclavos y en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 había votado en contra del gobierno patrio. Su nieto, José Toribio, fue fundador de la Sociedad Rural en 1866 y financista de la expedición de Roca al Desierto: después del exterminio de los pueblos originarios y la apropiación de las tierras, la familia Martínez de Hoz se quedó con dos millones y medio de hectáreas. El nieto de José Toribio fue José Alfredo Martínez de Hoz. Aquella herencia familiar parecía orientar el tipo de papel que le tocaría, llegada su hora de entrar en la historia.

En 1976, el mentor del plan económico de los militares tenía 51 años y un pasado intenso: a los 32 había sido ministro de economía de la provincia de Salta y a los 37 integró el gabinete del gobierno nacional, durante la breve presidencia de José María Guido. Las dos veces impuesto por los militares.

En la década siguiente Martínez de Hoz trabajó en empresas y financieras internacionales. En 1975 había llegado a gerente de Acindar, una gran compañía dedicada a la industria del acero, la agronomía y la construcción. Era, además el presidente del Consejo Argentino Empresario. Martínez de Hoz vestía con trajes grises su cuerpo flaco y afilado. Le colgaba una cara con gestos desinflados de un cráneo grande. Las orejas como aletas. La nariz filosa y la mirada sombría. Se había formado en la Universidad de Cambridge y militaba en el Partido Demócrata Cristiano. A mediados de 1975, cuando lo llamó por teléfono Videla, José Alfredo Martínez de Hoz estaba de vacaciones en un safari en el África cazando leones. Volvió urgente a Buenos Aires y junto a sus compañeros del Consejo Argentino Empresario mantuvo la primera de muchas reuniones con los conspiradores militares. Allí Martínez de Hoz le explicó a Videla que su mayor preocupación eran las dificultades que el Estado peronista le ponía al empresariado para hacer negocios.

De a poco, empezaron a trabajar en el proyecto económico del país que se imaginaban. La caída del debilitado gobierno peronista era inminente.

Poco más de tres meses antes del golpe, el 18 de diciembre del 75, un grupo de militares encabezado por el brigadier Orlando Capellini había secuestrado al general Héctor Fautario, comandante de la aviación y último jefe militar leal al gobierno democrático. Una flota de aviones que respondía a Capellini ametralló Casa Rosada desde el aire. En el Ministerio de Defensa cedieron a la presión militar y aceptaron sus condiciones: dieron de baja a Fautario y aprobaron el nombramiento de Jorge Ramón Agosti, que estaba entre el grupo de conspiradores. A partir de ese día, Agosti pasó a formar el tridente que se preparaba para dar el golpe, con Jorge Rafael Videla al frente del Ejército y Eduardo Massera al frente de la Armada. Sin embargo, Capellini siguió amotinado cuatro días más, exigiendo por su cuenta la renuncia de la Presidenta, hasta que fue disuadido el 22 de diciembre.

Al día siguiente, el jueves 23 de diciembre, un grupo de 250 hombres y mujeres del Ejército Revolucionario del Pueblo intentaron copar el Batallón de Monte Chingolo, al sur del conurbano bonaerense. La misión era la más grande que el ERP había organizado. El objetivo era llevarse armamento del lugar, pero había un infiltrado en la guerrilla que anticipó el ataque a los militares, que los esperaron con una emboscada en el batallón.

El enfrentamiento terminó con treinta muertos del ERP en combate, y treinta ejecutados después de rendirse. Entre ellos, Ana María Lescano, la hija del abogado Luis Alejandro Lascano que desaparecería más tarde en Santiago.

Horas después de aquel enfrentamiento, en la nochebuena de 1975, Videla se encontraba apostado en la Escuelita de Famaillá, el centro clandestino de detención al pie de los montes tucumanos. Desde allí dio un mensaje navideño intimidante:

_Frente a estas tinieblas, la hora del despertar del pueblo argentino ha llegado_ dijo Videla, largo y huesudo, vestido con uniforme de combate y un casco que le quedaba grande _La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que se ganan. El Ejército Argentino, con el justo derecho que le concede la cuota de sangre generosamente derramada por sus hijos héroes y mártires, reclama con angustia pero también con firmeza una inmediata toma de conciencia para definir posiciones.

Ese día, Videla amenazó abiertamente a la Presidenta y al gobierno constitucional: dio un plazo de noventa días para poner en orden al país.

El peronismo ya había iniciado la sangrienta persecución a la izquierda desde la Orden Reservada del 1 de octubre de 1973, donde Perón había mandado a eliminar la infiltración marxista en el movimiento. Y se había endurecido desde principios de 1975 con el Operativo Independencia y el despliegue militar en los montes tucumanos y las principales ciudades del país.

Pero para los militares y empresarios que conspiraban en las sombras no era suficiente.

A principios de 1976, Argentina era el único país sudamericano que no estaba gobernado aun por militares: Pinochet y Bordaberry mandaban en Chile y Uruguay desde el 73, Banzer en Bolivia desde el 71, en Brasil habían gobernado Garrastazu y Geisel desde el 69, Stroessner estaba en Paraguay desde la década del 50. Todos con el impulso o el apoyo de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que implicaba además de la guerra al comunismo, la puesta en marcha de planes económicos en sintonía con los intereses norteamericanos.

Los tres meses que había dado Videla de ultimátum no se cumplieron. A las tres de la mañana del 24 de marzo apareció en los pocos televisores que estaban prendidos a esa hora de la madrugada en Argentina una placa gris con los escudos de las tres fuerzas armadas. Sobre ellos se escuchó el anuncio que daba una voz latosa y metálica: «Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas».

Una hora antes los militares ya habían detenido a Estela Martínez de Perón en pleno vuelo: el piloto del helicóptero que la llevaba de Casa Rosada a la residencia de Olivos, se desvió hacia Aeroparque y la entregó a los jefes de la Fuerza Aérea.

En Buenos Aires, los militares habían tomado los canales de televisión y las emisoras de radio. Y durante el resto de la noche del 24, hasta las primeras horas de la mañana, siguieron leyéndose comunicados. Entre ellos, los nueve objetivos de lo que llamaron el Proceso de Reorganización Nacional. Hablaban de ubicar «el interés nacional por encima de cualquier sectarismo», mantener la «vigencia de los valores de la moral cristiana», y erradicar «la subversión y las causas que favorecen su existencia». El quinto objetivo era quizás el más importante: hablaba de brindar «a la iniciativa y capitales privados nacionales y extranjeros las condiciones necesarias para una participación fluida en el proceso de explotación nacional de los recursos».

A las diez de la mañana, en un acto televisado en el Edificio Libertador – donde funcionaba el Ministerio de Defensa – Videla, Massera y Agosti asumieron formalmente el poder en nombre de la Junta Militar.

Suspendieron las funciones de todos los poderes del Estado y la actividad política de partidos y gremios.

Se establecieron por ley el estado de sitio y la pena de muerte.

En todo el país, militares y policías detuvieron a funcionarios, líderes sociales y sindicales. Las primeras señales del nuevo gobierno eran de un inmediato endurecimiento de la persecución política.

Cuatro días después, en la tarde del lunes 29 de marzo, Videla asumió formalmente la Presidencia de la Nación y tomó juramento a sus ministros en un acto en el Salón Banco de Casa Rosada. Martínez de Hoz, junto con el ministro de Educación, Pedro Bruera, eran los dos únicos civiles en el gabinete y de los muy pocos que había en el acto. Fue una ceremonia de rostros parcos, sin aplausos ni abrazos antes ni después de jurar.

En primera fila, como tres pájaros negros estaban el nuncio apostólico, Pío Laguí, el arzobispo Juan Carlos Aramburu y el vicario castrense, Adolfo Tortolo. Fueron los primeros nombres que mencionó el locutor en la apertura del acto. La cúpula de la iglesia católica bendecía y acompañaba la mano dura de los militares y el plan del jefe de los empresarios argentinos. Juntos tomaban por la fuerza las riendas del país.

La semana que empezó con la asunción de ministros, terminó el viernes 2 de abril con Martínez de Hoz en soledad frente a una cámara de televisión: durante dos horas explicó en cadena nacional el plan económico que llevaban tiempo diseñando.

Argentina atravesaba una crisis agravada después del ajuste del ministro Celestino Rodrigo en junio del 75, que terminó ese año con una inflación del 182%. La dictadura se apoyó en ese problema y presentó como objetivos declarados la guerra contra la inflación, que requería la puesta en marcha de una economía de libre mercado con mínima participación del Estado. Pero lo que hizo el gobierno de Videla y Martínez de Hoz fue ir mucho más lejos.

Ese 2 de abril se anunciaron algunas de las medidas centrales: eliminación de controles de precios, reducción de aranceles a la exportación y de las retenciones agropecuarias, congelamiento de los salarios.

La idea era privilegiar el mercado externo.

Y era fácil con el movimiento obrero neutralizado por la suspensión del derecho a huelga y el endurecimiento de la represión.

Hubo además una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Y el modelo se profundizó un año después cuando Martínez de Hoz puso en marcha la reforma financiera: quitó al Banco Central la regulación de los tipos de interés y el control sobre el mercado de crédito, liberalizó la apertura de sucursales e instituciones financieras y eliminó el control de cambios.

Dos meses después, en julio del 76, Martínez de Hoz estuvo en Santiago en una serie reuniones donde explicó en persona los alcances de su profundo plan de reformas.

Seis años más tarde, la industria nacional había sido destruida por el aumento descomunal de las importaciones y la elite empresaria había mudado del mundo productivo al mundo de las finanzas.

Los grandes beneficiarios de este período fueron los grupos económicos que pudieron expandir y concentrar su riqueza. Algunos, pertenecientes a familias tradicionales del siglo XIX como las firmas Bunge & Born, Braun-Menéndez, Fortabat, o Garovaglio y Zorraquín. Otros, como los grupos Macri, Arcor, o Pérez Companc, que se habían formado a mediados del Siglo XX y se consolidaron con los beneficios de este período.

Mientras tanto, cerraron más de veinte mil fábricas grandes, medianas y pequeñas en todo el país.

La deuda externa se quintuplicó: de 7.800 millones de dólares en 1976 pasó a 43.600 millones en el 83.

Durante los siete años de la dictadura, la inflación anual promedio fue del 227%.

Y se cuadruplicaron los pobres: durante casi toda la década del setenta la población bajo la línea de pobreza era del 5%; en 1983, al final de la dictadura, llegó al 19.6%.

Hacia el final de la dictadura, los partidos políticos celebraron la recuperación de la democracia, pero los sectores que habían conspirado al comienzo de la dictadura ya habían triunfado ampliamente. El sistema económico argentino estaba completamente transformado. Y también la estructura social.

*

A las tres de la mañana del 24 de marzo de 1976, cuando Musa Azar llamó desde el Batallón a la Jefatura de Policía, lo atendió el oficial Nino Cortés. Musa lo conocía porque había sido compañero suyo en la Escuela Industrial. Y lo que era más importante, Cortés conocía a Musa lo suficiente para saber cómo reaccionar ante un mensaje como el que le dio esa noche.

Correa Aldana, con instrucciones desde Buenos Aires de preservar a Musa y a sus hombres de confianza, se había llevado al jefe de la DIP al Batallón para poner a prueba su lealtad y organizar el despliegue del golpe en Santiago:

_ ¿Nino vos estás de superior de turno?_ preguntó Musa al teléfono.

_Sí, señor_ le contestó su antiguo compañero.

_Bueno. No te resistas_ le dijo, y agregó la información y las instrucciones mínimas e indispensables _Ya se ha dado el golpe de Estado. Se la ha derrocado a la Isabel Perón. Y aquí también ya se ha cambiado. No es más Juárez el gobernador. Es el coronel Correa Aldana, que está aquí conmigo. Y repito. No te resistas, porque va a haber bala.

Mientras Cortés hablaba con Musa al teléfono, afuera empezaba a llover otra vez.

En la plaza Libertad, frente al edificio colonial de la Jefatura de Policía, Tomás Garbi preparaba a sus hombres. Pocas horas antes, el segundo al mando de Musa había secuestrado a Lito Salomón y su familia. Ahora continuaba la seguidilla de esa noche de terror, empuñando un arma larga junto a un grupo de cuarenta policías.

Después de una seña suya, veinte hombres lo siguieron en fila india.

Entraron como una larga víbora gris por el frente del edificio sobre calle Libertad. Al mismo tiempo, la otra mitad de la tropa daba vuelta a la manzana para entrar por la calle Pellegrini y evitar un escape por la retaguardia.

Cortés escuchó el retumbar de las botas acercándose y le hizo caso a Musa. Cuando vio entrar a Garbi y sus hombres, se entregó sin chistar.

Garbi tomó el teléfono del superior de turno y del otro lado Musa le dijo que asegurara el edificio y que inmediatamente después saliera a buscar a Mañu González y a los diputados, con una orden corta y precisa:

_Detenelos a todos.

Garbi no demoró en salir, dejando un puñado de sus hombres a cargo de la Jefatura de Policía, mientras otros grupos armados del Batallón 141 tomaban coordinadamente las instalaciones de Agua y Energía.

A las cinco de la mañana, Correa Aldana encabezó una caravana de autos y camiones que salió del Batallón 141 hacia la avenida Rivadavia. La calle estaba fresca. El asfalto mojado. Avanzaron las siete cuadras hasta la Casa de Gobierno y bajaron dispuestos a tomarla. A esa hora el coqueto edificio blanco y solitario frente a la Plaza San Martín estaba vacío y a oscuras.

De Carlos Juárez lo último que se supo oficialmente fueron unas poquísimas líneas en la página 4 de El Liberal de ese miércoles 24 de marzo. El título de la noticia decía «El gobernador C. Juárez estuvo con la Presidente». En la noche del 23, mientras Correa Aldana y Musa tramaban el operativo en la guarnición, el gobernador santiagueño había visitado a Isabel en Casa Rosada con los gobernadores de Chaco y Entre Ríos. Deolindo Bittel y Tomás Cresto eran, junto con Juárez, veteranos caciques del PJ que intentaban rodear a la presidenta para aconsejarla. En la mañana del 23, antes de la reunión con la Presidenta, Juárez había declarado a la prensa con pasmoso optimismo: «Hay un clima de aceptación por parte de la mayoría de los sectores políticos en la defensa de las instituciones democráticas». Y sentenció, con confianza ciega, o quizás para despistar, que «la situación institucional del país no será alterada».

Aquellas declaraciones de la página 4 salieron en la misma edición de El Liberal que en su portada decía «Todo indica la caída del gobierno».

Para cuando se imprimieron las palabras del gobernador en el diario, en la madrugada del 24, Isabel Martínez de Perón ya había sido detenida en pleno vuelo de su helicóptero, los avisos de la Junta Militar se emitían en cadena nacional anunciando el golpe, y Carlos Juárez se había esfumado sin dejar rastro.

Hay distintas versiones sobre si Juárez estuvo escondido unos días en Buenos Aires o si abandonó el país de inmediato. También difieren los relatos sobre quién lo persuadió para irse. La mayoría coincide en que fue José Marino, su guardaespaldas, el que lo convenció de que se fuera porque no lo iban a meter preso. Los militares querían su cabeza. Ya se lo había dicho Musa antes, en alguna conversación previa: sospechaban de su vínculo con Santucho y lo querían matar. Pero con Musa ya no podía hablar. Marino era su hombre de confianza, tenía información y ya llevaba varias semanas advirtiendo a distintos militantes del PJ que había que irse porque estaba por cambiar la historia.

Antes de pasar a la clandestinidad, Juárez llamó a su abogado y amigo Mariano Utrera para que fuera a proteger a la Nina. Su esposa había quedado sola en Santiago. Utrera estuvo a primera hora de la mañana del 24 en la residencia que tenían los Juárez en avenida Belgrano. Allí estaba la Nina con su sobrino, Federico Mikelsen. Musa llegó poco después de que amaneciera ese miércoles lluvioso.

Aquella fue la prueba de lealtad que le exigió Correa Aldana al jefe de la DIP: detener a la Nina, entregarla en el Batallón y averiguar dónde estaba Juárez.

Musa cumplió las dos primeras. La tercera fue imposible. Nadie sabía dónde estaba el gobernador. Pero eso le fue suficiente para ganarse para siempre el odio de la Nina, que iba a pasar más de un año tras las rejas y humillada por los militares. Nada pudieron hacer su sobrino y el amigo de su esposo para evitar que se la llevaran. Ellos también fueron a parar al Penal de Varones.

En ese mismo momento, apenas pasadas las siete de la mañana, Correa Aldana convocó a los periodistas de El Liberal, LV11, Radio Nacional y Canal 7, para darles los comunicados oficiales y notificarlos que él y sus ministros asumirían a las once. Que decretaba feriado bancario y asueto administrativo y judicial. Y que las escuelas permanecerían cerradas ese día. En otro decreto, ordenó que todos los funcionarios que hubieran ocupado cargos jerárquicos desde 1973 a la fecha quedaban cesantes y debían permanecer en sus casas.

Musa y Garbi detuvieron al Mañu González. Disfrutaron poniéndole las esposas al ex jefe de la policía juarista con quien no disimulaban el celo y la bronca.

También detuvieron a Robín Zaiek, aunque el ex ministro de gobierno de Juárez pronto logró negociar con los militares su salida de la cárcel y reacomodarse en el nuevo escenario.

Marino y Nis no se dejaron atrapar. También desaparecieron del mapa. Varias versiones coinciden en que los guardaespaldas de Juárez se fugaron con él a España. Un hijo de Marino, que podremos entrevistar en 2022, nos dirá que su padre estuvo unos meses exiliado en el exterior, contactando con su casa de vez en cuando, pero no pudo aguantar la distancia y decidió volver meses después.

Un hijo de Nis, que entrevistaremos por teléfono en 2019 nos dirá que de su padre sabía poco. Que se había ido de su casa de Rosario cuando él era muy chico. Que aparecía de vez en cuando para dejar plata. Que a mediados de los setenta pasó una última vez y luego simplemente dejó de aparecer.

En el Penal de Varones, Luis Garay, el Tigre López y Ruli Figueroa se despertaron la mañana del 24 de marzo por el ruido y el sobresalto inusual.

Se arrimaron a las ventanas del pabellón y vieron cómo los soldados caminaban por la pasarela del murallón que daba al exterior para reemplazar a los policías en los puestos de guardia. Ahí supieron que algo estaba pasando. Lo terminaron de confirmar cuando apareció Jorge D’Amico, vestido con su uniforme militar, para cumplir la orden de Correa Aldana de relevar al jefe del Penal y hacerse cargo de la cárcel. El joven teniente, que ya competía con Musa por la confianza de los militares, ordenó una requisa feroz en el pabellón de los presos políticos. Mientras sus soldados daban vuelta los catres y revolvían las pocas cosas que tenían los presos, D’Amico reconoció a Ruli Figueroa:

_¿Qué hacés vos aquí?_ le preguntó, ante la mirada nerviosa del resto.

Un par de años antes, mientras hacía el servicio militar, Ruli había trabajado en el casino de la guarnición y ahí atendía a D’Amico, que le había tomado un extraño aprecio. Ruli le había parecido un soldado educado y servicial. El ahora joven militante del PRT no le contestó. Cuando terminó la requisa y D’Amico se fue a instalar en un despacho de la planta baja del Penal, lo mandó a llamar para hablar en privado. Ahí le insistió:

_¿Por qué estás vos aquí, Figueroa?

Con su tono bajito, todavía más aplacado por el cansancio y las torturas de los catorce meses que llevaba preso, Ruli le contestó a su antiguo jefe:

_Porque queríamos cambiar el mundo.

D’Amico le soltó una catarata de reproches y un sermón, como si estuviera auténticamente decepcionado de su antiguo conscripto que, para su sorpresa, había resultado ser un subversivo. Así decía D’Amico. Que para él no eran presos políticos. Eran subversivos Y no tenían ningún derecho en medio de esa guerra y le dijo a Ruli que se preparen porque ahora se iba a poner muy difícil todo para ellos.

Afuera, algunos soldados y policías montaban un operativo de tránsito para pedir identificación a los conductores. Seguían buscando a los funcionarios y dirigentes que aún no habían podido atrapar. Con las escuelas y los bancos cerrados, en las calles santiagueñas solo abrieron sus puertas algunos comercios. Entre el asueto y la lluvia, la mañana gris estaba menos poblada que de costumbre.

*

Su hermano menor, Luis Horacio, intentó convencerlo de que no aceptara. Pero César Fermín Ochoa le dijo que era imposible. Que no podía negarse. Conversaron unos minutos por teléfono a principios de abril de 1976. Luis desde Santiago y César desde Buenos Aires, donde vivía después de haberse retirado de las Fuerzas Armadas dos años antes. Luis , el menor de los hermanos Ochoa, había militado en el radicalismo, llegando a concejal y director de Defensa Civil en los años de democracia. Conocía muy de cerca el termómetro de la política santiagueña y sabía que el momento era muy delicado. Sin poder convencer a su hermano mayor, le pidió que si venía no se comprometiera con nadie. Para tranquilizarlo, César le contestó que haría lo que pudiera. Pero ya sabía lo que iba a hacer. La Junta Militar lo había contactado para que volviera a Santiago a hacerse cargo de la gobernación de la provincia. En su familia estaban muy preocupados. Pero él ya había aceptado.

César y Luis eran el mayor y el menor de los cuatro hermanos Ochoa. Hijos de Fermín, un agricultor vasco que había llegado a la Argentina a principios del siglo XX con dieciocho años. Mientras recorría el país siguiendo las vías del tren se quedó en Juanillo, un páramo a treinta kilómetros de Atamisqui, enamorado de Elmina Nazarre, una maestra rural que trabajaba ahí y era diez años mayor que él. Se casaron y tuvieron sus cuatro hijos mientras comenzaron a impulsar cierto desarrollo en la zona. Fermín y Elmina trajeron ovejas y cabras de Santa Fe, cultivaron la tierra, construyeron un molino y crearon así un pequeño oasis en medio de la nada.

César, el hijo mayor, nació en 1921 y se crio en ese ambiente. Pero lo suyo no era el campo y se fue a estudiar en el Colegio Militar de la Nación. Se graduó en 1944 y después de pasar un breve período de regreso en Santiago como subteniente del regimiento 18 de Infantería, se incorporó en Córdoba a la IV Brigada Aerotransportada: la única unidad del Ejército Argentino especializada en paracaidismo y asaltos aéreos. En los pocos años que pasó volando y lanzándose de avionetas y helicópteros, llegó a Comandante del III Cuerpo del Ejército en Córdoba. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a enseñar. Primero dio clases en la Escuela de Guerra en Buenos Aires y luego en la Escuela de las Américas, el bastión que tenía el gobierno de Estados Unidos en Panamá para formar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra contrainsurgente. En enero de 1974, con 53 años, pasó a retiro voluntario y se quedó a vivir con su esposa y sus hijos en Buenos Aires.

César Fermín Ochoa tenía un lado menos conocido públicamente. Durante sus años de retiro en Buenos Aires se había dedicado a colaborar como gestor en la capital de distintos negocios y trámites de Figueroa Hermanos, un grupo empresario originario de Suncho Corral, que en la década del setenta contaba sus millones a máquina: solo en Santiago tenían concesionarias de autos y camiones, estaciones de servicio, un banco y varias financieras. Tenían también empresas mineras e ingenios fuera de la provincia.

Los hermanos Eduardo, Tomás, Lito y Pepe Figueroa habían dado su último gran salto en 1972, cuando compraron en remates públicos algunas de las principales empresas de José María Cantos – como la financiera Ficamer y la concesionaria de FIAT – después de que el gobierno de Carlos Jensen embistiera contra el empresario por supuestas violaciones a la Ley de Sellos y deudas incobrables de Rentas, para sacarlo de escena por su enfrentamiento con las familias de la democracia cristiana.

Los Figueroa, además eran amigos personales de los generales Rogelio Villarreal y Llamil Reston, dos militares santiagueños que llegaron a escalar en la cúpula del gobierno de Videla: el primero como secretario general de la Presidencia y el segundo como ministro de Trabajo. Y Ochoa era algo más que un amigo: formalmente trabajaba como gerente de compras de Figueroa Hermanos en Buenos Aires. Aquel vínculo lo llevaría más tarde a un tenso enfrentamiento con Musa Azar durante los dos años que lo tuvo oficialmente bajo su mando, y que terminarán con su salida de la policía.

El caso es que, a pesar de la preocupación de su hermano y el resto de su familia, el General César Fermín Ochoa aceptó el cargo para el que fue designado por decreto el 7 de abril. Y el lunes 12, veinte días después del golpe, asumió como gobernador de Santiago del Estero.

Fue una ceremonia pequeña en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en la que vino a tomarle juramento desde Buenos Aires el ministro del interior, Albano Harguindeguy, un militar cuadrado y grande como un ropero, de pelo blanco y cabeza de bulldog, que parecía estar siempre de buen humor. Un poco más atrás, a su derecha, estaba Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército. A su izquierda Antonio Domingo Bussi, que ya había sido designado gobernador de Tucumán. Al lado de Bussi, firme, Virgilio Correa Aldana, que volvió a su puesto de jefe del Batallón 141 y se dispuso obediente a las órdenes de las nuevas autoridades.

Ochoa gobernó la provincia durante seis años. En lo que iba del siglo XX, nadie había llegado a durar tanto tiempo seguido en el cargo. Por eso su gobierno será recordado más tarde entre las clases altas y medias altas de Santiago como un período de estabilidad y prosperidad. Ochoa, que hacía alarde de sus años de aviador y paracaidista, repetía como lema de su gobierno que Santiago tenía que crecer «con la velocidad de las fuerzas aerotransportadas». Su hermano Luis Horacio, tras fracasar en su intento de disuadirlo de aceptar el cargo, no ocupó ningún rol formal en el gobierno pero fue uno de sus principales consejeros. Y ahí sí fue escuchado. Su experiencia como ingeniero agrónomo formado en Mendoza y en Francia le sirvieron para asesorar en el diseño y la ejecución de algunas obras históricas como el Canal del Alto, el Canal de Dios y el Canal de la Patria, que llevaron agua por cientos de kilómetros y permitieron aprovechar la tierra en todo el noreste provincial. En las ciudades, Ochoa hizo construir miles de viviendas y la moderna autopista que unió a Santiago y La Banda.

Cinco meses después de asumir, a principios de septiembre, Ochoa recibió en Santiago a Jorge Rafael Videla. La visita del autoproclamado presidente de la Nación duró dos días, en los que Ochoa lo hizo recorrer en helicóptero buena parte del territorio de la provincia para explicarle su plan de obras y conseguir el dinero para llevarlo adelante.

Con Ochoa pasaba algo más. En la foto de su asunción aparecían Bussi, Menéndez y Correa Aldana con cara de maleantes, que era la cara que tenían. La estampa de canallas era indisimulable. Mientras que Harguindeguy era un militar de aspecto caricaturesco. Ochoa no. Ochoa parecía un soldado de película de Hollywood. Alto, blanco y atlético. En las incontables fotos en blanco y negro de la época, en actos oficiales y desfiles, en inauguraciones y entrevistas en los diarios, Ochoa aparece como un militar elegante y distinguido. Alternando el uniforme militar con atuendos de civil en los que vestía trajes a la moda, a rayas o cuadriculados. Sonreía mucho y le gustaba rodearse de gente. Organizaba desfiles y simulacros de combate abiertos al público para familiarizar al ejército con los civiles.

Pero ni aquella sensación de estabilidad y pujanza, ni el progreso a mano dura en guante de seda, podían terminar de esconder lo que seguía pasando Santiago: durante el gobierno de Ochoa fueron todavía más crueles las persecuciones, las torturas, y las muertes.

*

La única que los vio a los tres juntos y sobrevivió para contarlo fue Aída Martínez Paz. La conocían como la Toti. Tenía treinta años y trabajaba en el Jardín de Infantes del Colegio San José. Aunque ellos eran más chicos y no eran amigos suyos, se conocían porque habían coincidido en fiestas, invitados por sus primos, que eran el nexo en común. A mediados de agosto de 1976 la Toti se había dejado un bolso con cuadernos y papeles en el taller de arte de unos amigos. Cuando se enteró de que al taller lo habían allanado y de que la policía se había llevado el bolso con sus cosas, fue ella misma, ingenuamente, a la DIP a pedir que se las devolvieran. No pensó que pudiera correr peligro. Pero adentro, entre sus papeles, tenía unas fotos del Che Guevara que había recortado de una revista. Los policías las encontraron cuando revolvieron todo y eso fue suficiente para que la detuvieran de inmediato cuando apareció en el edificio de Belgrano y Alsina a reclamar sus cosas.

Después de pasar unos días en un calabozo en el Penal de Mujeres, la trajeron de vuelta a la DIP para interrogarla. Era el lunes 16 de agosto de 1976. La llevaron al despacho de Musa Azar, que estaba con un muchacho zaparrastroso y golpeado sentado a su lado. La práctica de enfrentar presos más machacados con los recién llegados era habitual: se lo habían hecho a Plácido Vázquez con Lito Salomón, a Mercedes Yocca con el Paraguayo, y lo mismo le hicieron a la Toti. Cuando entró al despacho, Musa la miró de reojo, y le preguntó al chico, que apenas se sostenía, malherido:

_ ¿Sabes quién es ella?

_ Sí, es la Toti_ le contestó el muchacho entre dientes.

La Toti estaba paralizada porque, aunque el muchacho estaba destruido, lo reconoció claramente: era Mario Giribaldi. Marito. El amigo de sus primos. Más tarde se iba a encontrar también con Cecilio Kamenetzky y con Daniel Dicchiara.

A principios de 1976, antes que lo secuestraran, Mario Giribaldi vivía en La Banda, tenía veintiún años y estudiaba abogacía en la Universidad Católica. Era un flaco de nariz grande y mirada amistosa. Con un pelambre oscuro que en vez de peinar lo aplastaba con gomina todo para atrás. En la nuca y el cuello se le revolvían descontroladas las últimas sortijas negras del pelo. Había crecido en una familia de plata y sus padres, Humberto y Emma, lo ayudaban a cuidar a Ana, la bebé de dos años que Marito había tenido con una pareja de la que ya se había separado.

La policía lo seguía desde 1973, cuando era estudiante secundario en el Bachillerato Humanista. Entre los informes de espionaje aparecían sus participaciones en peñas, en un grupo que enseñaba a leer y escribir en las barriadas y rancheríos del borde de la ciudad. Alguna vez que había hablado en un acto público. Marito tenía una empatía incontrolable. En 1974, mientras sus padres estaban de viaje en Europa, se llevó a dormir y comer a la casona familiar a cincuenta personas de los barrios donde trabajaba alfabetizando. Había entrado a militar en el PRT gravemente sensibilizado con la pobreza que había conocido en su adolescencia. Y por inspiración de su hermano Osvaldo, cinco años mayor, que después de recibirse de ingeniero agrónomo había ido a trabajar a Jujuy en el ingenio Ledesma para militar vinculado a los obreros sindicalizados. Siguiendo ese ejemplo, a principios de 1975, a Marito lo vieron recorriendo Clodomira y Bandera. Andaba en reuniones con militantes y campesinos, intentándolos convencer de unirse al movimiento junto a Martín Falcón, un militante del PRT que poco tiempo después, el 9 de julio, terminaría secuestrado y desaparecido en Tucumán.

A Marito lo detuvieron por primera vez el 7 de abril de 1976, el día que cumplía veintidós años. Estaba con su hija en casa de sus padres cuando entró a la fuerza Tomás Garbi con un grupo de policías y se lo llevaron. Lo tuvieron veintitrés días bajo tortura en la DIP y lo largaron sólo para detenerlo de vuelta nueve días después. Pero esa vez se lo llevaron directamente a Tucumán. Cuando la inteligencia de los militares tomaba decisiones desde allí, se bajaban órdenes que en Santiago se respondían con total subordinación.

En Las Talitas, entrando 90 kilómetros en Tucumán, sobre un verde descampado al costado de la Ruta 9 estaba el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Dentro de las instalaciones militares tenían un centro clandestino de detención. Allí fue a parar Marito Giribaldí durante sesenta y seis días.

El Galpón 9, donde tenían a los secuestrados, era un rectángulo de cemento de diez metros por veinte cinco y techo a dos aguas. Era mucho más grande que la salita de la DIP donde Mario había estado junto a cinco o seis presos. En el Galpón 9 eran decenas. Amontonados como animales. Semidesnudos. Tirados en el piso de hormigón. Atados de pies y manos. Flacos y heridos.

Marito se volvió rápidamente uno de ellos.

También había ancianos y mujeres embarazadas. El único alimento era un plato de sopa por día. Las torturas a veces eran en el mismo galpón y otras fuera. En ocasiones entraban los soldados a dar chicotazos al azar entre la hilera de cuerpos macilentos amontonados en el piso. Otras, las peores, los sacaban de a uno para llevarlos a las carpas que tenían montadas fuera del galpón y los acostaban en parrillas de hierro y alambre a las que los agarraban con esposas en las muñecas y los tobillos para picanearlos e interrogarlos.

Y después volvían. Salvo a veces, cada tanto, que las salidas – de a uno o en grupo – eran para fusilamientos. Se escuchaban los disparos secos y el que se había ido ya no regresaba. Era tal la humillación y la tortura que el fusilamiento era, para algunos, un deseo de alivio.

Marito llegó a estar convencido de que se moriría ahí. Pero pudo salir. Fue Humberto, su padre, el que logró sacarlo.

Después de hacer la ronda por distintos centros de detención, tras confirmar que a su hijo lo tenían en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, Humberto Giribaldi logró comprar su salida a los militares por una cifra de dinero que nunca se conoció. Fue hasta las últimas consecuencias porque en el medio, el 28 de mayo habían secuestrado a Osvaldo, el hijo mayor, en una redada en el ingenio Ledesma. A él no lo podrá encontrar más. Por Marito, en cambio, había alcanzado un arreglo para salvarle la vida de las garras de los militares tucumanos y devolverlo a Santiago el 15 de agosto, donde igual le dijeron que debería permanecer preso.

El juez Liendo Roca recibió de vuelta a Marito en la DIP y blanqueó su detención después de casi cinco meses de secuestro clandestino: lo acusó de asociación ilícita y ordenó su prisión preventiva. Hasta ahí sirvió el dinero de la familia. El juez no tomó nota de las torturas, a pesar de las brutales evidencias. Mario llegó con golpes y quemaduras en el cuerpo. Sin cejas ni uñas. Con heridas sin cerrar en las muñecas y los tobillos. Los ligamentos rotos en una de sus rodillas. Así lo vio, horrorizada, la Toti cuando entró a la oficina de Musa Azar en esos mismos días:

_Toti aceptá todo lo que te digan. No te hagas golpear_ le dijo Marito con la voz quebrada en frente de Musa. Conservaba cierto instinto protector en medio de una resignada derrota.

No hubo mucho tiempo para más en aquel encuentro. Musa la acusó a la Toti de que ella también recibía la revista Estrella Roja y que iba a tener que hablar, y los llevaron al fondo de la DIP con el resto de los detenidos que tenían allí para seguirlos interrogando después.

Una vez que estuvo en sala a oscuras, esposada y con los ojos vendados, después de que se alejaron los guardias, la Toti escuchó que una voz pronunciaba su nombre en medio de la oscuridad húmeda y fría de agosto.

Alguien dijo:

_Aquí está la Toti.

Después otra voz le habló a ella directamente. Fue casi un susurro:

_Toti, soy Cecilio. Aquí estamos con Chala también_

Cecilio era Kamenetzky y Chala era el apodo con el que lo conocían a Daniel Dicchiara, que también militaba con ellos en el PRT. A Cecilio y a Chala los habían detenido el mismo día, el 9 de agosto. No hacían dos semanas. A Cecilio lo habían levantado de su casa y a Daniel de plena calle, cuando llegaba a la cooperativa bancaria en la que trabajaba, frente al Teatro 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad.

A Cecilio lo habían blanqueado. Por eso sus padres y su hermana Adela sabían que estaba en la DIP. No les permitían verlo ni comunicarse, pero sí llevarle ropa o comida.

De Dicchiara, en cambio, nadie sabía nada. Se había casado y mudado con su esposa Mercedes hacía un mes y ella acababa de quedar embarazada. Se habían despedido el día que salió al trabajo y nunca más se vieron. Muchos años más tarde, Mercedes dirá en los juicios que no sabía nada de la militancia de su marido. Igual que había hecho Cecilio con su hermana Adela, Chala pensaba que así podía preservar a su esposa. Mientras menos se enterase, mejor.

Ese rato que estuvieron juntos en la DIP, Cecilio le dijo a la Toti:

_Vos vas a salir antes que nosotros, Toti. Tienes que decirle a tu primo que le diga a la Adela que estoy bien. Que no se preocupe.

_Vos vas a salir, Toti_ le dijo Chala en la oscuridad _Vos vas a salir. Pero a nosotros nos van a matar.

La Toti, ya anciana, repetirá las palabras de Kamenetzky y Dicchiara en 2018 frente al tribunal de la Megacausa. Contará que pasó unos días más en la DIP, atormentada por los gritos de los torturados, los ladridos de los perros y el miedo a lo que pudiera pasarle. Contará que los hombres de Musa la golpearon. Que un guardia la violó. Y que después la llevaron al Penal de Mujeres y más tarde a una cárcel de Buenos Aires con el resto de las presas santiagueñas. Que del destino de los tres chicos se enteró mucho tiempo después, y que de muchas cosas se estaba enterando en el juicio.

A Kamenetzki y y Giribaldi los tuvieron tres meses más.

Empezaron a llevarlos al Penal de Varones. Los tenían unos días y cada tanto los llevaban de vuelta a la DIP para seguirlos interrogando. A Dicchiara no lo movían de ahí, porque no estaba blanqueado.

Cuando los llevaban al Penal, Cecilio y Marito iban al Pabellón 3. Luis, Ruli, el Tigre y los demás estaban en el Pabellón 4, pero se encontraban en los ratos del día en que se podía salir al patio. Ahí Marito, con el cuerpo roto y esa pesadumbre de fracaso y descalabro con la que había vuelto de Tucumán, les contó lo que había visto en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Y a los demás los invadió un miedo mayor. Ahí supieron los presos del Penal que había centros de tortura mucho más grandes que en Santiago y que, tal como les había adelantado D’Amico, la cosa se había puesto peor.

Marito les contó también que entre los presos del Arsenal pudo ver a Miguel y Gloria Figueroa, el hermano y la hermana de Ruli, que estudiaban en Tucumán y habían sido secuestrados allá en junio. En el juicio, otros testigos que sobrevivieron al Arsenal contarán que ahí también vieron por última vez a algunos santiagueños que, igual que Miguel y Gloria, terminarían desapareciendo: Santiago Díaz, el hijo del dirigente radical Manuel Alberto Díaz; a Armando Archetti, profesor de filosofía; y a Hugo Milcíades Concha, un soldado conscripto que había terminado preso por negarse a cumplir órdenes de sus superiores.

Mientras ellos estaban encadenados en el piso de hormigón, despersonalizados hasta la muerte en el Galpón 9, Ochoa planeaba sus grandes obras, Videla sobrevolaba Santiago en helicóptero y Martínez de Hoz ajustaba los detalles de sus reformas económicas para el país.

Una de las veces que Cecilio y Marito volvieron a la DIP, Chala ya no estaba allí.

Luis Ávila Otrera, un sindicalista bancario treintañero, que había sido detenido en junio del 76, ofrecerá un testimonio clave en el juicio de 2010. Dirá que una de las noches que estuvo en la DIP, a fines de agosto o principios de septiembre, encerrados en la oscuridad con Dicchiara, escucharon llegar un camión. Un ruido de motor que no era de los habituales. Ahí nomás escucharon el tropel de botas apuradas entrando por los pasillos, desde la sala de guardia del frente hasta la habitación del fondo donde estaban ellos. Ávila Otrera contará que les abrieron la puerta y en un instante se coló algo de luz y los soldados entraron a los topetazos. Recordará que se dio cuenta que eran soldados tucumanos por el ruido del vehículo y por el acento. Y que preguntaron cuál era el que tenían que llevar y alguien les señaló a Dicchiara. Lo agarraron entre varios y lo arrastraron afuera. Recordará Ávila Otrera que Chala intentó estirar la mano para agarrarse de él, pero no pudo.

*

A las dos de la mañana del 13 de noviembre de 1976 la manzana estaba rodeada por autos de policía y camiones militares. Sobre la Belgrano, en la DIP, la pequeña puerta de entrada y el portón para los vehículos estaban abiertos. Los policías y soldados ya se habían quedado quietos, pero estaban nerviosos y expectantes. Adentro ya estaban Musa, Correa Aldana y el juez Liendo Roca. Conversaban sudorosos bajo las luces mortecinas de la casona, junto al cadáver de Cecilio Kamenetzky, que estaba en el piso del patio, tapado con una lona. Ramiro López, a un costado y custodiado por dos policías que podrían ser compañeros suyos, repasaba el libreto en su cabeza. La versión que tenía que dar era precisa. Porque lo que parecía un desastre que acababa de ocurrir en la mismísima base de la inteligencia policial, era una calculada puesta en escena.

Horas antes, apenas pasadas las diez de la noche del viernes 12, Musa había dejado la DIP prácticamente al mismo tiempo que el resto del personal, al final de la jornada. Quedaron once personas. Cinco oficiales de guardia y seis presos.

Estaba Ramiro López junto con Quique Corbalán y “el Turco” Obeid, dos policías inquietos que se habían vuelto sus laderos, andaban de civil igual que él y lo seguían a todos lados. Habían estado tensos durante la tarde y las primeras horas de la noche, yendo de un lado al otro de la casona, murmurando entre ellos y con Musa antes de que se fuera. Ya después de las diez y media, sentados en la mesa de recepción de la DIP, la guardia la completaban otros dos. Pedro Ledesma, un policía de 32 años que era el más veterano de los que estaban apostados ahí esa noche. Y Mario Arias, un policía con cara de niño que acababa de graduarse de la Escuela de Cadetes y trabajaba en la DIP hacía pocos meses, haciendo el papeleo de los informes de inteligencia.

En una de las piezas estaban los tres mismos presos hacía algo más de un mes. Carlos Gayoso, que era estudiante de ingeniería. Walter Bellido, que estudiaba medicina en Córdoba y lo habían secuestrado cuando vino de paso a visitar a sus padres. Y Gerardito More, que tenía catorce años y venía de una familia pobre que vivía en un pasaje en el barrio Rivadavia. Lo habían detenido junto a su madre, que fue a parar al Penal de Mujeres, porque los hombres de Musa estaban buscando información sobre su padre, que había muerto en mayo y lo vinculaban con el ERP.

Más atrás, en la cocina, estaba atado a una silla Luis Ávila Otrera, el sindicalista bancario, que lo llevaban torturando hacía varios días en el sótano. Esa tarde lo habían subido y lo dejaron ahí, porque iban a bajar a dos presos del Penal para continuar otro interrogatorio.

Los presos del sótano, que estaban ahí desde la tarde, eran Kamenetzky y Giribaldi.

Lo que realmente ocurrió esa noche sólo se podrá reconstruir treinta y seis años después, cuando el caso Kamenetzky llegue instancia de juicio oral después de años que su familia y sus abogados pasarán insistiendo en los tribunales, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003.

El policía Pedro Ledesma contará que Ramiro López le ordenó, cerca de las once, que bajara al sótano a cuidar a los dos que habían traído, porque él se iba a comer con Obeid y Corbalán. Salieron los tres, bajó Ledesma, y Arias se quedó en la recepción.

Era una noche tranquila y silenciosa.

En el sótano, Ledesma encontró a Cecilio y a Marito acostados boca arriba sobre una colchoneta en el piso, uno al lado del otro, con las manos esposadas delante del cuerpo y los ojos vendados. Recordará muchos años después que Marito estaba más lastimado, aún sin poder recuperarse de los meses que había pasado en el Arsenal. Contará que como a la una de la mañana escuchó que Ramiro López, Obeid y Corbalán volvían a entrar a la DIP, que sintió sus pasos hasta la puerta del sótano y desde allí le dijeron que ya estaba, que volviera al frente. Pedro Ledesma subió las escaleras para dejar el sótano, y en vez salir a la izquierda rumbo al frente de la casona, salió a la derecha para preparar unos mates en la cocina. Allí seguía, atado a la silla y vendado el bancario Ávila Otrera. Unos minutos más tarde salió con la pava hacia el frente, cruzó todo el pasillo central y cuando llegó a la recepción, a punto de saludar a Arias que estaba sentado allí, escuchó el estallido de los disparos a sus espaldas.

Ledesma recordará que en el sobresalto largó la pava y se llevó la mano a la cartuchera en la cintura, donde guardaba su arma. Que escuchó varios tiros más. Que cuando volvió sobre el pasillo a intentar ver qué pasaba, apareció nervioso Ramiro López con la mano hacia adelante, como deteniéndolo. Y le ordenó, recio:

_¡Replegate, salí afuera!

Ledesma asintió con la cabeza y dio la vuelta.

No escuchó más tiros pero salió a las corridas. Dirá que pensó que era un copamiento. Que creyó que alguien intentaba tomar la DIP por el patio. Pero siguió la orden de Ramiro López, volvió sobre sus pasos hasta la recepción, lo agarró a Arias y los dos salieron a la vereda. Pocos minutos después la avenida Belgrano se llenó de patrullas y motos, de policías y militares. Ledesma y Arias no volvieron a entrar.

Arias, cuando le toque declarar en el juicio, recordará que esa noche no le correspondía hacer guardia. Que Musa le había pedido que se quedara a reemplazar a otro compañero que se había enfermado. Y que se comunicara con él ante cualquier cosa que pasara. Luego contará Arias más o menos lo mismo: que Ledesma bajó a cuidar a los presos del sótano, que Ramiro López con Obeid y Corbalán salieron a comer, que la noche estaba tranquila y que a eso de la una los vio entrar de vuelta a los tres por la puerta del frente. Recordará que habían salido muy livianos pero regresaron con armas largas. Uno llevaba una itaka. Los otros quizás ametralladoras. Pasaron de largo y se fueron al fondo. Contará Arias que al rato lo vio aparecer a Ledesma con la pava y que ahí escuchó los tiros retumbando desde el interior de la casa. Que mientras Ledesma volvía para atrás a intentar ver qué pasaba, su reflejo fue tomar la radio que tenía en la mesa para avisar a su jefe. Que mientras hizo el llamado sonaron más tiros. Recordará que llegó a dar el aviso antes que apareciera Ledesma de vuelta para sacarlo a las corridas hacia la vereda. Que después no se escucharon más disparos.

Arias recordará que dio la vuelta a la manzana para explorar la zona y no vio nada raro. Y que ya ahí empezó a escuchar las sirenas de las patrullas. Cuando llegó de vuelta al frente de la DIP, ya estaba todo el tumulto. Tampoco volvió a entrar.